こんにちは!阿野情報局です。

担当はしばらく前からダム見学&ダムカード集めを趣味にしようとしている「ホリ」です。

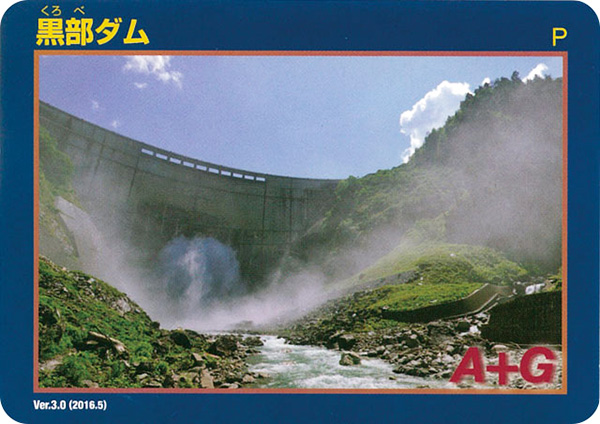

今回は日本一有名な「黒部ダム」に行った時のことをお話ししようと思います。

ダムに興味が無くても黒部ダムという名前を聞いたことがある方は多いかと思います。

以前は私もその一人で、名前と愛知県よりは北の方にあることぐらいしか知りませんでした。

黒部ダムは富山県(長野県との県境)にあり、とても人気の観光地で年間100万人ほどが訪れます。

山々に囲まれているため、現在は富山県側からケーブルカーやロープウェイなどを乗り継ぎ山を越えて行くか、長野県側から電気バスでトンネルを通って行くしかありません。

富山県からのルートでは出発点の立山駅から黒部ダムまで約2.5時間かかる上に片道8,000円以上もの交通費がかかります。

しかし、このルートはダム以外にも見どころ満載のルートで、できれはこちらから行きたかったのですが、時間の関係で断念し長野県からのルートで行くことにしました。

こちらは出発点の扇沢駅から黒部ダム駅まで電気バスでわずか15分ほどです。

来年の令和8年には新ルート(黒部宇奈月キャニオンルート)も一般開放される予定です。

日本一のV字渓谷である「黒部渓谷」を抜けていく魅力的なルートだそうなので、いつかは体験してみたいですね♪

さて、愛知県から黒部ダムに直行するのは少々しんどいので、前日は長野県松本市のホテルに泊まり温泉に入ったりしてのんびり過ごしました。

翌朝、時間に余裕がありましたので、ホテルの近くにあった国宝の「松本城」に寄り道していくことにしました。

せっかくなので城の中に入り一番上まで上りましたが、急な階段で有名らしく階段の上り下りはおじさんには結構きつかったです。

そして、この選択が後に大きく響くことになります。

松本城を後にし、車で1時間ほどのどかな道を行き山を登りダムへの出発点「扇沢駅」に着きました。

そこから電気バスに乗り換え黒部ダム駅に向かいます。

電気バスの中では黒部ダムの歴史などが映像で流れており、見ているとあっという間に到着しました。

黒部ダム駅からはまず階段を下ってそのままダムに行くか、階段を上って展望台に行くかの選択を迫られます。

ここは迷わず展望台を選択です!

階段は何と!?220段もありました。

普段ならば余裕だった?のかもしれませんが、先ほど行った松本城の階段に想像以上に足腰がやられていた為、足がつりそうになりながら登る羽目に・・・。

それでも、休憩をはさみつつやっとの思いで上りきると、そこには圧巻の風景がありました!!

6月末でしたがまだ雪が残っている山々、そして大自然の中にある巨大な建造物 黒部ダム!

不自然なようで調和が取れていると思ったのは私だけでしょうか。

感動で一瞬にして疲れが吹き飛びました!

日本最大の堤高(186m)を誇る黒部ダムの大迫力の「観光放水」も見ることができました。

ちなみに観光放水はダムが一般に開放されている期間は常に行われているものと勘違いしていましたが、実はこの日の前日から始まっていたのを後から知りました(運が良かった)。

貯水量が2億トンもある人造のダム湖である黒部湖を遊覧船で周ったりもして、有意義な時間を過ごすことができました。

こんな山々に囲まれた場所にこれほどの大きなダムを作るのには、言葉では言い表せないほどの苦労がありました。

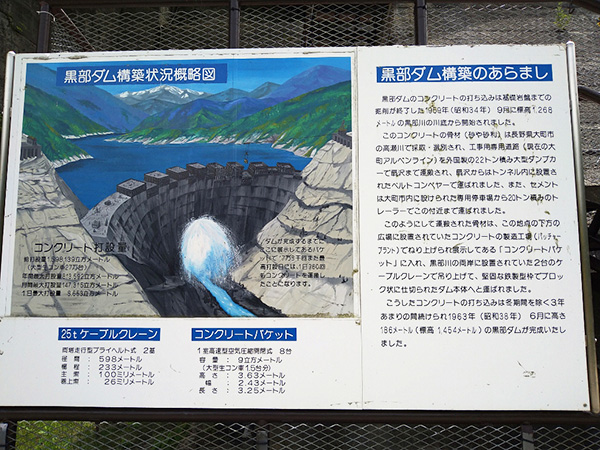

黒部ダムは今から70年以上も前の1956年に着工し、7年後の1963年に完成しました。

当時の日本、特に関西は戦後の電力不足に悩まされており、関西電力が黒部にダムを造ることを計画しました。

工事に関わった人は1,000万人にも及び、総工費は513億円と当時の関西電力の資本金の何と5倍!

現在の関西電力の資本金は6,300億円以上だそうなので、これだけ見てもとんでもない規模の工事だったということがわかります。

現場へ行くこと自体が困難であったのに加え、当時の工事のノウハウや重機の性能などからすると、7年とはいえ相当な急ピッチで完成させたのだと思います。

また、現場では「黒部にケガはない」と言われており、それはケガをしないほど安全第一であるということではなく、事故が起こればケガだけでは済まない即、死を意味するということだったそうです。

そして、壮絶な工事が終わったころには殉職者は171名にも上りました。

黒部ダムには亡くなられた方の名前を彫ったプレートが慰霊碑とともに掲げられています。

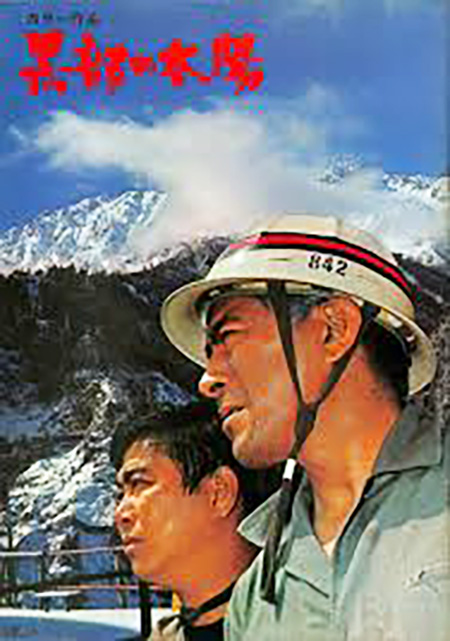

この世紀の大工事は『黒部の太陽』(昭和43年:同年興行収入1位)という当時のスター俳優、三船敏郎・石原裕次郎のW主演の映画にもなりました。

黒部ダムだけではありませんが、歴史を知るとまた違った見方ができると思います。

序盤でとんでもなく凄いものを見てしまったので、今後見学するダムで満足できるか心配ですが、ダム見学&ダムカード集めを続けていきたいと思います。

それでは次回の阿野情報局もお楽しみに☆

記事担当:阿野店 堀